«Sono rocce o sono nuvole?»

Le Dolomiti meno conosciute, le Dolomiti più autentiche. Un loop che parte e finisce a Belluno, attraverso luoghi incontaminati, all’insegna dello stupore.

Periodo consigliato

Apr - Ott

Dislivello Totale

4490 m

Lunghezza totale

236 km

Durata

3/4 Giorni

F

«Sono rocce o sono nuvole?»

00

Intro

01

Risalendo il Piave

02

Verso il Nord

03

Buzzati Per sempre

Scrivo tutto questo da una posizione tutt’altro che neutrale, perché io in Provincia di Belluno ci sono nato, ci vivo, ci muoio e anche ci resuscito, come diceva il poeta.

Dico subito anche che una delle cose più difficili del racconto di questo viaggio sarà non riempirlo troppo di citazioni di Dino Buzzati, sicuramente il più grande scrittore bellunese, tra i più grandi del ’900 in generale.

Sarà difficile e infatti comincio già male, rubando a mani basse le sue parole per dire qualcosa che i numeri, con tutta la loro esattezza, non riescono a descrivere: «Se io dico che la mia terra è uno dei posti più belli non già dell’Italia ma dell’intero globo terracqueo, tutti cascano dalle nuvole e mi fissano con divertita curiosità. La mia patria, infatti, si chiama Belluno e benché sia capoluogo di provincia, vado constatando da decenni che quasi nessuno, tranne i bellunesi, sappia dove sia.»

Questo testo potrebbe anche finire qui.

Uno dei più grandi scrittori italiani dell’ultimo secolo vi ha appena detto che casa sua è uno dei posti più belli del mondo, posto peraltro notoriamente zeppo di salite, discese e montagne. Quindi – si potrebbe continuare – prendete la bici, caricatela in macchina o in treno o in autobus e andate a pedalare nei dintorni di Belluno finché vi pare. Comunque vada, dovunque andiate, sarà bellissimo. Fine.

Ma devo riempire ancora qualche migliaio di battute e poi siamo qua per raccontare un viaggio, dare qualche suggerimento, offrire qualche suggestione, quindi cominciamo.

Da Belluno siamo partiti verso Nord, risalendo il Piave.

Dopo Ponte nelle Alpi abbiamo attraversato il fiume sacro alla patria (il Piave) per prendere una ciclabile di fresca fattura e in effetti bellissima, spesso a sbalzo sulle acque, dentro e fuori da gallerie talmente piccole che sembra quasi le abbiano finite di scavare a picconate un’ora prima, apposta per noi. Questa sarà anche una storia di strade, acqua, roccia e legno.

Poco oltre Longarone – storia (quella del Vajont) di acque e rocce tragiche, a lungo dimenticata – il traffico s’infila in una galleria, stavolta ampia, cementata e illuminata, noi invece svoltiamo a destra sulla strada vecchia.

La strada principale è molto nota, è quella tira che dritto nella pancia delle montagne verso i luoghi di vacanza del Cadore, e da lì Cortina o Auronzo. La nostra non la conosce quasi nessuno. Rimane nascosta alla vista dei più, accarezza il corpo delle montagne e le anse del fiume, con delicatezza tocca i vari paesi lungo il corso del Piave: Termine di Cadore, Ospitale di Cadore, Rivalgo, Rucorvo, fino a Perarolo di Cadore, che merita una sosta nel viaggio come nel racconto.

Ci fermiamo a bere il caffè a un bar che si chiama Covo dei Zatèr, giusto davanti al Museo del Cidolo.

Sono parole che arrivano da un tempo, invero non remotissimo, in cui Perarolo era un centro fondamentale per la raccolta e lo smistamento di tutto il legname che arrivava dal Cadore, da sempre la vera ricchezza del territorio.

Qui, giusto alla confluenza tra Piave e Boite, veniva creata una diga artificiale – detta appunto cidolo – da dove partivano delle grandi zattere – costruite e condotte appunto dagli zatèr – dirette alla Repubblica di Venezia.

La Serenissima appoggia tutt’ora le fondamenta dei suoi palazzi, delle sue calli, dei suoi ponti, dei suoi campi su milioni di tronchi provenienti in gran parte dai boschi del Bellunese, che negli anni d’oro facevano arrivare in laguna qualcosa come 350.000 fusti l’anno. Dopo aver rivendicato anche la primogenitura di Venezia, dopo quella delle Dolomiti, andiamo avanti.

Questo secolare modello economico si incrinò ai primi del Novecento con l’arrivo della ferrovia e, poco a poco, Perarolo perse il suo ruolo strategico di porto fluviale. Negli anni ’80 la costruzione del Ponte Cadore e delle gallerie a lui collegate hanno definitivamente tagliato fuori dalle principali rotte turistiche il paese e la Cavalera, fino a quel momento unico vero collegamento carrabile tra Longarone e il Cadore.

Risultato? Di auto lì adesso ne passano pochissime e la vecchia strada è diventata un parco giochi per cicloviaggiatori e cicloturisti. I gestori del Covo dei Zatèr ci dicono che ogni giorno da metà aprile a fine settembre passano di là non meno di un centinaio di persone in bicicletta, molte delle quali lungo la direttrice Monaco-Venezia.

Acqua, legno e strade, manca la roccia.

La incontriamo poco dopo nelle colossali fattezze piramidali dell’Antelao e del gruppo delle Marmarole, le montagne che sovrastano Pieve di Cadore. Qui a fine ’400 nacque Tiziano Vecellio, meglio noto solo come Tiziano.

A nove anni seguì gli zatèr fino in laguna, dove diventò uno dei geni innovatori del Rinascimento e rivoluzionò la pittura di tutto l’Occidente mettendo al centro, in un mondo dominato dal disegno, il colore.

Per primo – e se non proprio per primo, meglio di chiunque altro – dipinse gli effetti della luce, delle ombre, la profondità e i volumi, insomma tutto il dipingibile utilizzando quasi esclusivamente le infinite variazioni cromatiche. Chissà se quell’uso così totalizzante del colore gli venne dal ricordo di certe sue mattine di bambino, in cui vedeva l’alba specchiarsi sulle pareti dell’Antelao e delle Marmarole e le faceva diventare gialle, arancio, rosa, indaco, viola. Un po’ come vediamo noi il tramonto riflettersi nel lago di Centro Cadore, alla fine della prima tappa.

La valle continua verso Nord e noi la seguiamo.

Dopo Cima Gogna seguire il corso a ritroso del Piave condurrebbe alla sua sorgente sotto il Peralba, noi invece tiriamo dritti verso Auronzo, e poco dopo prendiamo una bellissima ciclabile in sterrato leggero in mezzo al bosco. Ma non si tratta, a dir la verità, di un bosco qualsiasi, bensì della riserva naturale di Somadida, la foresta più grande del Cadore.

Era già protetta ai tempi della – indovinate un po’ – Repubblica di Venezia, dopo che la Magnifica Comunità del Cadore gliela donò nel 1463 perché ne traesse gli alberi delle navi per la guerra contro i Turchi.

A Somadida sembra di pedalare ancora in quel mondo, in un tempo in cui le Dolomiti erano solo montagne senza nome e senza fama. Al punto che non sembrerebbe strano incontrare dietro una curva due eleganti gentiluomini vestiti di tweed, Josiah Gilbert e George C. Churchill, due personaggi che ebbero un ruolo cruciale nella scoperta delle Dolomiti.

Gilbert e Churchill erano due inglesi, pittore uno e naturalista l’altro, che nella seconda metà del XIX deviarono dal classico percorso Grand Tour delle classi agiate europee e si spinsero quassù, affascinati dalla figura di Tiziano e dai paesaggi che facevano da sfondo a molti dei suoi quadri.

Tra il 1861 e il 1863, assieme alle mogli, girarono in lungo e in largo le vallate, primi viaggiatori stranieri a farlo, e una volta tornati a casa scrissero a due mani un libro The Dolomite Mountains. Il nome Dolomiti esisteva già, in onore del geologo francese Déodat de Dolomieu che scoprì le particolarità uniche di queste rocce calcaree, ma fu quel libro, impreziosito dagli acquerelli di Gilbert, che segnò l’inizio della celebrità di queste montagne nel mondo.

Dopo Somadida lasciamo lo sterrato e torniamo sull’asfalto, prendiamo a sinistra per il Passo Tre Croci.

Ma un accenno sembra opportuno farlo a una strada che oggi non faremo. Quella che, poco più avanti, da Misurina sale fino ai 2.333 metri del rifugio Auronzo, proprio sotto le Tre Cime di Lavaredo. Questa strada (a pagamento) è balzata più volte agli onori della cronaca negli ultimi tempi per le code chilometriche che durante l’estate si formano sempre più spesso, con l’inevitabile corollario di polemiche da parte di turisti e residenti.

È un tema delicato e nelle questioni difficili è sempre meglio affidarsi a qualcosa di solido. Fortuna vuole che Dino Buzzati parlò di quella strada alla vigilia della sua costruzione, Anno Domini 1952, in un articolo sul Corriere della Sera dal titolo Salvare dalle macchine le Tre Cime di Lavaredo.

Riporto solo qualche breve estratto.

«Verranno dunque forestieri in folla, si apriranno nuovi ristoranti, alberghi, chioschi, garage, eccetera. Molta gente insomma avrà da lavorare che adesso non lavora. È vero. Ma si può citare la storia di quel tale, che, il latte della mucca non bastando alla famiglia, ebbe la bella idea di macellarla. Sì, moglie e figli si ingozzarono di carne. E dopo? Verranno sì lunghissimi cortei di macchine italiane e forestiere, verranno franchi, dollari e sterline. E dopo? Si è sicuri che dopo il conto torni? (...) Ci saranno sì ancora le montagne, ma deturpate, involgarite, istupidite, ridotte a mucchi di pietra senza senso. La strada, dicono, porterà dollari e sterline. Di questo passo perché non vendere in America i capolavori dei musei? Non fa proprio nessuna differenza».

Buzzati scrisse tutto questo settantadue anni fa. Eppure, è difficile pensare che il futuro, di questi luoghi e non solo, non sia dentro quelle parole. Anche perché per evitare code, nervosismi, inquinamento, e in generale tutte le disgrazie collegate al famoso fenomeno dell’overtourism, la soluzione sarebbe semplice. Che è poi quello che suggerisce Destinations in generale, e questo piccolo reportage in particolare. Andarci in bicicletta.

Dalla cima del Passo Tre Croci si apre la conca di Ampezzo, che comunque la si pensi resta sempre uno scrigno.

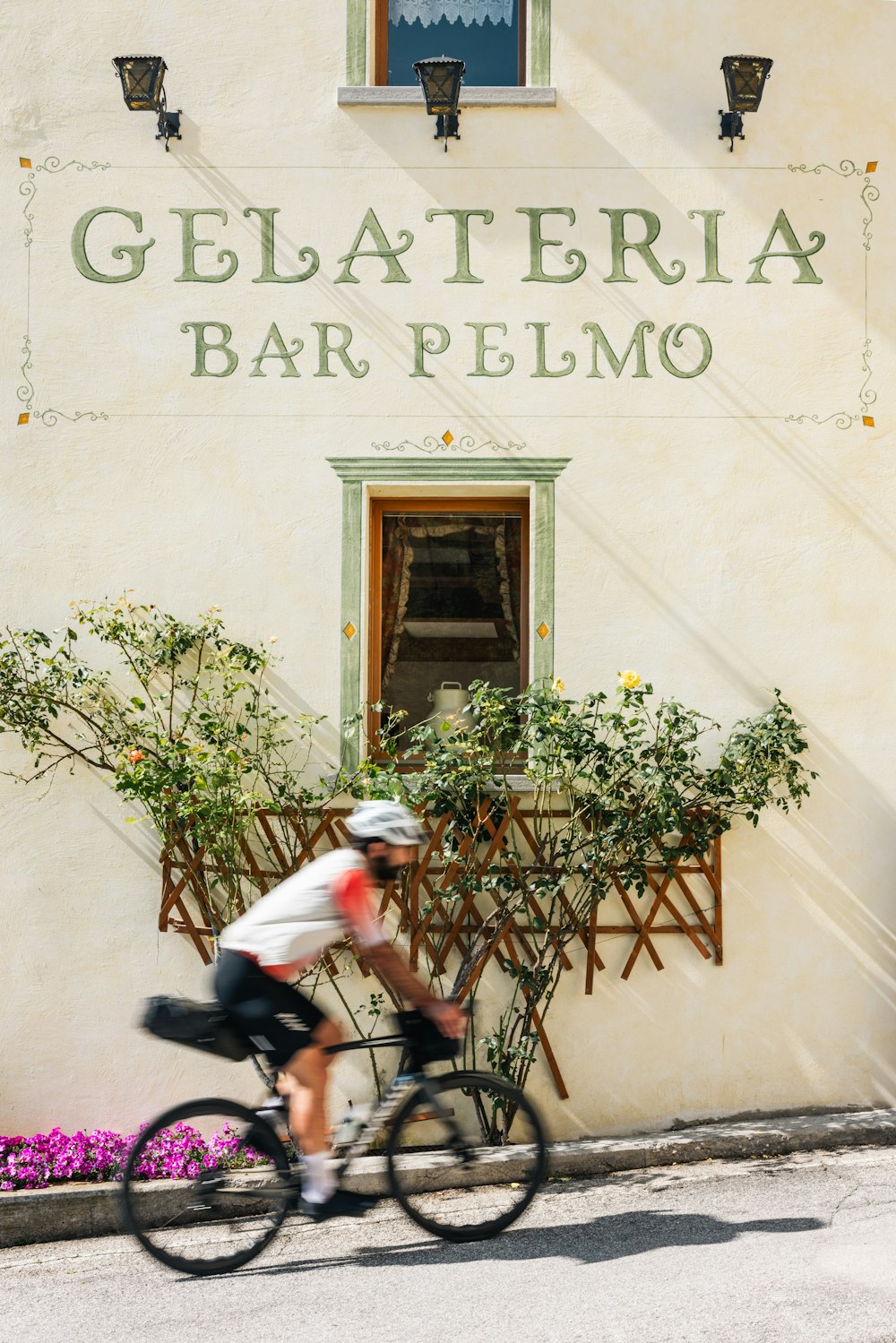

Ma la bici ci porta via lungo la ciclabile della vecchia ferrovia Calalzo-Cortina, in fronte a noi riappare l’Antelao e a destra la sagoma inconfondibile del Pelmo, il Caregon del Signor.

A Venas giriamo a destra e prendiamo una salita molto meno nota delle altre, il Passo Cibiana. Prima di scollinare ci fermiamo a Cibiana di Cadore a vedere i suoi famosi murales, omaggio di decine di artisti da tutto il mondo alla storia del paese.

Dal Passo Cibiana entriamo nella Val di Zoldo. Geograficamente parlando Zoldo è una valle compresa tra il massiccio del Pelmo e quello del Civetta, due delle montagne più belle e riconoscibili al mondo. È famoso per i tabià, le tradizionali costruzioni in pietra e legno, i boschi di larice e i suoi artigiani che hanno portato l’arte del gelato in giro per il mondo.

Questo però non basta, ammesso che sia possibile farlo, a rendere l’atmosfera di questo spicchio di Dolomiti.

Di nuovo fortuna vuole che qualcuno ne abbia parlato prima e meglio, come nel caso di Sebastiano Vassalli, che proprio qui ambientò una delle sue opere più famose, Marco e Mattio. Il libro racconta la storia di Mattio Lovat, uno dei primi casi clinici della psichiatria italiana, in realtà solo uno dei moltissimi ammalati di fame tra fine Settecento e inizio Ottocento in queste montagne.

Scrisse Vassalli: «Zoldo non è un paese né una valle che prende il nome del suo fiume, ma è – o, per meglio dire, era – una dimensione dello spirito». Zoldo, insomma, is a state of mind.

Un altro esempio dell’anima zoldana è la falegnameria Traiber che incontriamo alla fine della discesa del Cibiana. È l’unica segheria rimasta in Zoldo e da oltre cento anni resiste trattando solo larice locale, il legno usato da secoli per costruire le case e i tabià.

Dopo una sosta obbligata alla famosa gelateria di Dont, attacchiamo il Passo Duran che porta ad Agordo.

La discesa è veloce, la strada stretta, di macchine qui ne passano poche, di pullman proprio nessuno, moto qualcuna ma quasi per sbaglio, cose che fanno del Duran certamente uno dei passi più godibili di tutta la Provincia.

Ad Agordo ci fermiamo per un caffè. Attorno a noi tutta una serie di cime, alcune ben visibili altre meno, ma che hanno fatto la storia dell’alpinismo mondiale. Alle nostre spalle il San Sebastiano e la Moiazza, contrafforte meridionale del massiccio della Civetta, dove negli anni ’20 Emil Solleder e Gustav Lettenbauer aprirono la prima via considerata di VI grado; davanti a noi il profilo delle Pale di San Martino tra cui spicca l’Agner con la sua infinita parete Nord, scalata dai fratelli Messner e dove un giorno d’inverno cadde quel titano di Riccardo Bee; a destra le Pale di San Lucano che si ergono verticali dal fondovalle per poi spianare in cima, come un arcipelago preistorico.

Attraverso la Val del Mis e il profilo misterioso e selvaggio dei suoi Monti del Sole ci avviciniamo alla fine del viaggio, pedalando tra gallerie scavate a mano nella forra creata nei millenni dallo scorrere del torrente, e forse questa è la strada più bella di tutte.

Spuntiamo di nuovo in Valbelluna, e dopo una visita al sorprendente Museo Storico della Bicicletta di Cesiomaggiore puntiamo di nuovo verso Belluno, il nostro inizio e la nostra meta.Lungo la nuova ciclabile che da Sedico porta al capoluogo pedaliamo alla luce del tramonto e arriviamo in Piazza del Duomo giusto in tempo per goderci lo Schiara, la montagna dei bellunesi, colorato d’arancio tutto per noi.

È arrivato il momento di scendere dalla bici, ma non prima di un ultimo omaggio a Dino Buzzati e al suo amore per questa terra.

«Le Dolomiti ci sono anche a Belluno, e non Dolomiti di scarto. Lo Schiara, che sta proprio sopra, ha un fior di parete con dei colori meravigliosi assolutamente all’altezza delle più famose crode. E dalla cresta spunta, graziosissima, la Gusela del Vescovà o ago del Vescovo, cioè una bellissima guglia, monolito, di quaranta metri. Belluno e la sua valle hanno una personalità speciale che gli dà un incanto straordinario ma di cui pochi per la verità si accorgono. Perché? Perché nella ’Val Belluna’ c’è una fusione meravigliosa e quasi incredibile fra il mondo di Venezia (con la sua serenità, la classica armonia delle linee, la raffinatezza antica, il marchio delle sue architetture inconfondibili) e il mondo del Nord (con le montagne misteriose, i lunghi inverni, le favole, gli spiriti delle spelonche e delle selve, quel senso intraducibile di lontananza, solitudine e leggenda)».

È ancora così. Mentre ci beviamo la birra cerimoniale vediamo la Gusela specchiarsi tra le bifore veneziane di Palazzo Rosso, il Municipio di Belluno.

Ed è davvero questo, forse, il segreto della magia di questo luogo.

Una Provincia che custodisce quasi la metà di tutte le Dolomiti, e a tratti sembra non saperlo. E proprio per questo è ancora così bella.

Testi

Fabio Dal Pan

Foto

Alessandro MimIola

Hanno pedalato con noi

Fabio Dal Pan

Questo itinerario lo puoi trovare sul super-magazine Destinations – Italy unknown / 3, lo speciale di alvento dedicato al bikepacking. 9 destinazioni poco battute o reinterpretazioni di mete ciclistiche famose.